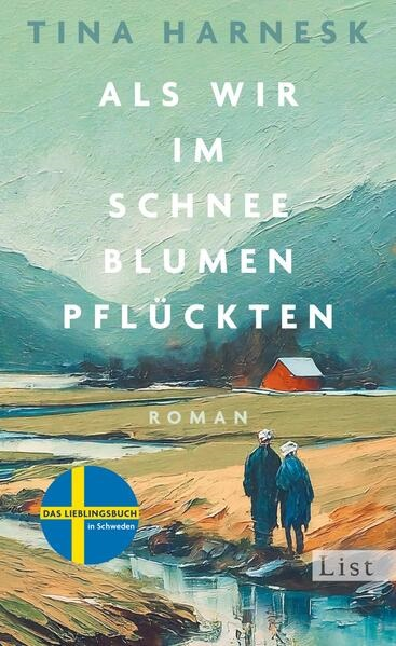

Tina Harnesk: Als wir im Schnee Blumen pflückten

Tina Harnesk: Als wir im Schnee Blumen pflückten

Eine Geschichte aus dem hohen Norden Schwedens, die von Heimat, Vertreibung und über die Kraft familiärer Bindungen erzählt.

Standort: 1. OG, Bewährte Unterhaltung / Familie

Die alte Samin Mariddja lebt ganz im Norden Schwedens mit ihrem dementen Mann Biera in einem verfallenen Haus. Biera darf nicht erfahren, dass sie bald sterben wird. Wie soll er nur allein zurechtkommen? Mariddja hat noch einen Wunsch: Vor ihrem Tod möchte sie sich von ihrem Neffen verabschieden, der viele Jahren wie ein Sohn bei ihr lebte, aber sie weiß nichts über seinen Verbleib. Nur eine wird in dieser Zeit zu Mariddjas Vertrauter: eine gewisse „Siré“, die Telefonistin in Bieras neumodischem Handy. Mit Sirés Hilfe begibt sich Mariddja auf die Suche nach ihrem verlorenen Kind.

Der Roman ist ein intensives Werk, bei dem man anfangs etwas Zeit braucht, aber dann entfaltet die Geschichte einen Sog, so dass man das Buch nicht mehr aus der Hand legen möchte. In der Erzählung verschränken sich die Lebenswege von dem älteren samischen Ehepaar Mariddia und Biera und dem jungen Arzt Kaj, der mit seiner Partnerin eine neue Stelle in einem Dorf im Norden antritt und dort mit seinen samischen Wurzeln konfrontiert wird. Anfangs getrennt, verweben sich beide Geschichten meisterhaft und offenbaren nach und nach ihre Verbindungen. Der Schreibstil ist einfühlsam und fast poetisch, was die Atmosphäre des Buches noch intensiver macht. Die Autorin schafft es, die Gefühle und besonders die Gedanken von Mariddja so lebendig zu erzählen, dass das Schicksal von ihr und ihrem Mann einem tief berührt und man sich wünscht, dass sie ihren Neffen findet. Tina Harnesk schafft es, ein Thema, das in Deutschland weitgehend unbekannt ist – die Vertreibung und der kulturelle Verlust der Samen in Schweden – auf eine einfühlsame und eindrucksvolle Weise zu beleuchten, was dem Buch eine besondere Bedeutung verleiht. Es öffnet die Augen für eine Thematik, der Umgang mit der samischen Bevölkerung in Schweden, die viel zu oft im Verborgenen bleibt, und regt zum Nachdenken über Kultur und Identität an.